はじめに:なぜ今「嘘つき」論が再燃しているのか

折本たつのり千葉県議が提起した問題に対し、参政党の神谷宗幣氏と松田学氏は「篠原常一郎氏は党と無関係であり、個人的に松田氏を応援しただけ」という趣旨の回答を示した。

しかし、AERAに掲載された篠原氏自身のインタビュー(2025年1月掲載)や選挙現場で使用された法定印刷物の責任表示などを詳細に検証すると、両氏の説明には重要な点で矛盾が見られる。元支持者や新たに参政党を支持し始めた人々が「神谷氏は嘘をつく」と感じるのは、単なる感情論ではない。時系列や関係者の役割が不透明なまま、表面的な言葉だけで問題を収束させようとしていると受け取られているからだ。

本稿では、公開情報をもとに矛盾点を洗い出し、その背後にある組織的課題を明らかにする。さらに、新規支持者の期待を裏切ることが、なぜ党勢拡大の足かせになるのか、そのメカニズムについても詳しく解説する。

要点サマリー(結論を先に提示)

- 篠原氏の深い関与の歴史

篠原常一郎氏は参政党の結党期から制度設計・選挙実務に深く関わってきた人物である。AERAのインタビュー(2025年1月)でも、現在進行形で神谷氏に助言を続けていることが篠原氏自身の口から語られており、「完全に無関係」という説明とは明らかに矛盾している。 - 法定印刷物が示す公式な関与

直近の参議院選挙において、複数の候補者の印刷物に「頒布(掲示)責任者:篠原常一郎」と読める表記が確認されている。これは単なる「個人的応援」の範囲を超えた、陣営の公式実務への関与を示す法定表示である。 - 側室発言と篠原氏の介入

「天皇陛下に側室を」という趣旨の発言は、公開動画で拡散された後に削除・撤回された。この撤回過程において、篠原氏が強く抗議し是正を迫ったと報じられている。これは「距離を取っているが、重要な局面では関与が続いている」という関係性を示唆している。 - 信頼崩壊がもたらす実害

これらの事実と「無関係」という説明の齟齬が、「嘘つき」という評価を強化している。特に新規支持者との間に築かれるべき「心理的契約」(透明性・誠実さへの期待)が破壊され、動員力の低下、人材獲得の困難、レピュテーション(評判)の悪化という三重の打撃を受け、党勢を鈍化させる結果を招いている。

背景と時系列の整理(2023年~2025年)

結党期から制度設計への関与

篠原常一郎氏は参政党の結党当初から中核的な役割を担っていた。AERAのインタビュー記事(https://dot.asahi.com/articles/-/261274)において、篠原氏自身が以下のような関与を認めている:

- ボードメンバー(党の運営に関わる主要メンバー)としての活動

- 候補者公認の仕組みづくりへの参画

- 全国各地での地方行脚への同行

- 演説指導など党員の能力向上への貢献

これらの制度面での助言は党の初期成長を強力に後押しし、現在も選挙現場の規律や戦術に影響を与え続けている。このような「構造レベルの寄与」は、後になって「今は無関係」と簡単に切り離せるものではない。

さらに重要なのは、同インタビューで篠原氏が「今でも神谷氏に助言を続けている」という趣旨の発言をしている点である。これは現在進行形での関与を示す直接的な証言であり、「無関係」という説明と真っ向から対立する。

「側室」発言の削除・撤回と、その後も続く助言

2023年、神谷氏による「天皇陛下に側室を」という趣旨の発言が動画で拡散され、大きな波紋を呼んだ。世論の強い反発を受けて、該当動画は削除され、発言も撤回された。

注目すべきは、この撤回過程において篠原氏が強く抗議し、是正を迫ったと報じられている点である。篠原氏は保守的な立場から皇室への敬意を重視する人物として知られており、神谷氏の発言に対して厳しい批判を行ったとされる。

このエピソードは、思想的には食い違いがあるものの、党にとって重大な局面では篠原氏が介入し、影響力を行使する関係性が継続していることを示している。「完全に関係を断っている」「まったく無関係」といった単純な説明では、この複雑な関係性を説明できない。

2025年参議院選挙:印刷物の責任表示という「物証」

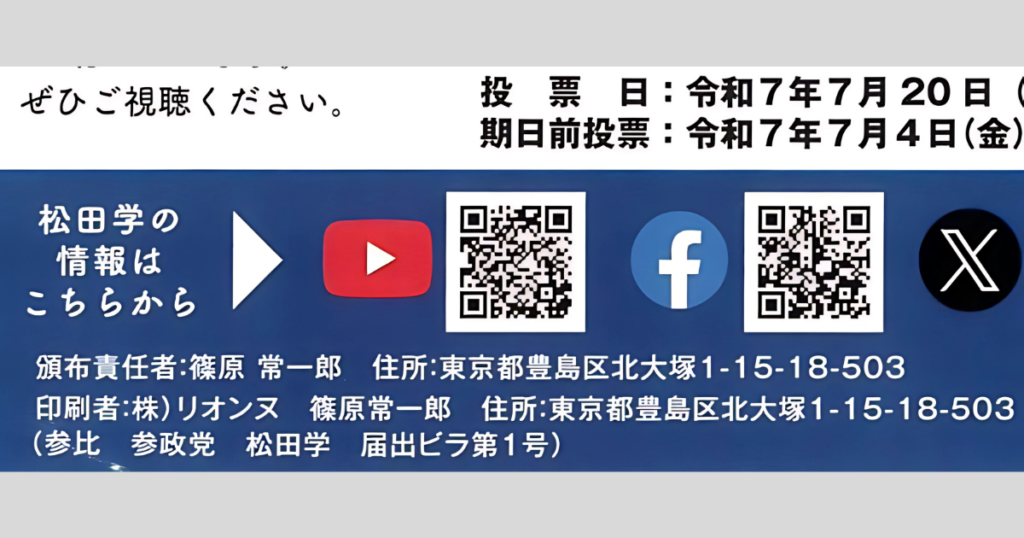

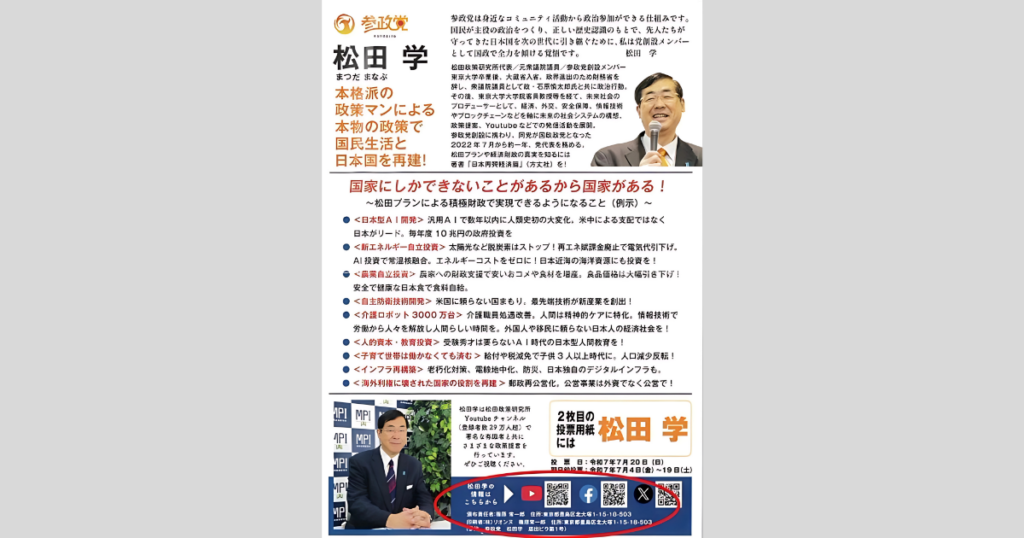

2025年の参議院選挙において、松田学候補者の選挙印刷物に「頒布責任者:篠原常一郎」と読める表記が確認された。

選挙における印刷物は公職選挙法上の「陣営の公式物」であり、そこに記載される責任表示は、実務への関与を示す明確な証拠となる。篠原氏自身がAERAのインタビューで現在も助言を続けていると語っていることと合わせて考えれば、この責任表示は偶然や誤記ではなく、実際の関与を反映したものと考えるのが自然である。

「無関係」説明と公的記録のズレ

AERAインタビューが露呈させた矛盾

神谷氏は「そのYouTuberは(篠原氏)党運営への関与はない」と主張し、松田氏は「個人的関係で人手不足を補った」と説明している。

しかし、AERAのインタビューで篠原氏自身が語った内容は、これらの説明と大きく異なる。篠原氏は以下のような発言をしている:

- 参政党の結党期から深く関わってきた

- 制度設計や候補者選定の仕組みづくりに貢献した

- 現在も神谷氏への助言を続けている

これらは篠原氏自身の口から語られた一次情報であり、「無関係」という説明を根底から覆すものである。

党・候補・個人の境界を恣意的に動かす問題

制度設計への関与、発言撤回への介入、印刷物の責任表示、そしてAERAインタビューでの証言。これら四つの異なる証拠は、党と候補者、そして個人の境界が実務上は密接につながっていることを明確に示している。

後から「ここからは個人的な関係」「ここからは党の活動」と恣意的に境界線を引き直そうとすればするほど、説明は現実の証拠と矛盾を深めることになる。

時系列の曖昧さが信頼を削る

仮に「最近になって正式に関係を絶った」という主張が事実だとしても、それはAERAのインタビューが行われた2025年1月以降ということになる。しかし、そのような重要な決定について、いつ、誰の決裁で、どの範囲の関与を打ち切り、誰に通達したのか。これらを示す日付、文書、議事録が一切提示されていない。

篠原氏が「現在も助言している」と公言している状況で、「無関係」と主張することの説得力は極めて乏しい。

選挙印刷物の「頒布責任者」が意味すること

法的・実務的な重要性

頒布責任者とは、選挙印刷物の出所と管理の責任を明確化するための法定表示である。候補者の公式印刷物に「篠原常一郎」の名前が記載されるということは、少なくとも以下のいずれかを意味する:

- 篠原氏が陣営側で承認・管理のプロセスに実際に関わった

- 陣営が篠原氏の名義使用を正式に認めた

- 篠原氏が印刷物の作成・配布に実質的な責任を負っている

これは単なる「個人的な応援」のレベルをはるかに超えた、公式な関与を示すものである。AERAインタビューでの篠原氏の発言と照らし合わせれば、この関与は継続的な助言関係の一環として理解できる。

ガバナンスとリスク管理の観点から見た問題

人手不足を理由に「旧知の個人」で穴埋めするやり方は、短期的には便利に見えるかもしれない。しかし、ガバナンス(組織統治)とリスク管理の観点からは最悪の選択である。

特に篠原氏のように、公開メディアで「現在も助言している」と明言する人物を公式印刷物の責任者として組み込むことは、陣営自身がその関与を公認していることと同義である。今回の混乱は、このリスク管理の甘さと、説明の一貫性の欠如が招いた当然の帰結といえる。

「嘘つき」というレッテルが強化される心理的メカニズム

心理的契約の破綻:透明性と誠実さへの期待とのギャップ

参政党は「草の根」「正直」「透明」を旗印に掲げ、既存政党との差別化を図りながら支持を広げてきた。だからこそ、AERAという公開メディアでの篠原氏の証言と、党幹部の「無関係」という説明が真っ向から対立すると、支持者は強い裏切り感を抱く。

これは単なるイメージの問題ではない。組織と支持者の間に暗黙のうちに結ばれている「心理的契約」の破綻である。支持者は透明性と誠実さを期待して支持を寄せたのに、公開情報と内部説明が矛盾するという最も基本的な部分で、その期待が裏切られたと感じているのだ。

一貫性の欠如がもたらす学習効果

問題が起きるたびに「誤解だ」「切り取りだ」「個人的な関係だ」という同じパターンの説明が繰り返されると、支持者は学習する。「また同じ言い訳か」と。

特に今回は、篠原氏自身がメディアで関与を認めているにもかかわらず「無関係」と主張するという、明白な矛盾が存在する。このような説明の質の積み重ねによって、「嘘つき」というレッテルは固定化されていく。

新規支持者への裏切りが生む三つの実害

1. 動員力の劣化と炎上の悪循環

新規支持者こそが、選挙活動の現場を支える重要な戦力となる。ポスター貼り、SNSでの情報拡散、カンパ(寄付)、当日のボランティア活動。これらを積極的に担うのは、「最近、参政党を好きになった人たち」である。

彼らがAERAの記事を読み、篠原氏の証言と党幹部の説明の矛盾を知れば、不信感は急速に広がる。活動への参加は激減し、人手不足を「旧知の個人」で埋め合わせざるを得なくなる。その結果、組織の不透明さがさらに増し、次の炎上の火種となる。まさに負の連鎖である。

2. 候補者・専門人材の質の低下

理念と実務の整合性が疑われる組織、特に公開情報と内部説明が矛盾する組織には、優秀な外部人材は近づかない。政治の世界は評判という資産が極めて重要なゲームである。

AERAのような主要メディアで関係者が「関与している」と証言しているのに、党が「無関係」と主張するような組織に、自分のキャリアを賭けることは合理的な判断とはいえない。人材の質の低下は、政策形成能力の低下とメディア対応力の弱体化に直結する。

3. レピュテーション(評判)の固定化と支持拡大の限界

一度「説明が信用できない党」「公開情報と矛盾する説明をする党」という印象が定着してしまうと、どんなに優れた政策を掲げても、そもそも「検討の対象にすらならない」という層が増えていく。

特に、主要メディアの記事と党の説明が矛盾するという事実は、インターネット上で永続的に参照され続ける。この状況は、いくら広報予算を投入しても、候補者がどれだけ努力しても、簡単には覆せない。

想定される反論とそれに対する再反論

反論1:「党と候補者は別。候補者が個人的に頼んだだけ」

再反論:

選挙印刷物は候補者の公式な文書であり、法定表示は実務への関与を示す明確な証拠である。さらに、篠原氏自身がAERAで「現在も神谷氏に助言している」と証言している以上、「個人的」という説明は成立しない。党としてのガバナンスが機能していないか、あるいは党が関与を知っていて容認したか。いずれにせよ、組織としての統治責任は免れない。

反論2:「篠原氏の発言は個人の見解で、実態とは異なる」

再反論:

篠原氏は参政党の結党期からの関係者であり、その証言には相応の重みがある。もし篠原氏の発言が事実と異なるのであれば、党は具体的な証拠(日付、文書、議事録)をもって反証すべきである。単に「違う」と言うだけでは、公開されている一次情報を覆すことはできない。

反論3:「法的には問題ない。だから問題ではない」

再反論:

政治の世界は、法的な適合性だけで評価されるものではない。AERAのような主要メディアで関係者が関与を認めているのに、党が「無関係」と主張するという矛盾は、法的問題以前に信頼性の問題である。評判、信頼、動員力という「見えない資産」の毀損は、得票数と人材確保に直接的な影響を与える。

信頼回復のための具体策(今すぐできること)

1. AERAインタビューへの公式見解の表明

篠原氏のAERAインタビューにおける発言について、党として公式見解を表明すべきである。特に以下の点について明確にする必要がある:

- 篠原氏の「現在も助言している」という発言は事実か

- 事実であれば、どのような範囲の助言なのか

- 事実でないなら、具体的な証拠をもって反証する

2. 日付と文書による全面的な情報開示

篠原氏との関係について、以下の情報を文書で開示すべきである:

- 関与の開始時期と終了時期(もし終了しているなら)

- 関与の具体的な内容と範囲

- 印刷物の責任表示に至った経緯

- 今後の関係性についての明確な方針

3. 外部監査の導入と透明性の確保

党、候補者、支援者の活動が交差する領域において、第三者機関による監査を導入する。特に、公開メディアでの発言と党の公式説明に齟齬が生じないよう、情報管理体制を強化する必要がある。

4. 過去の問題の総括と再発防止策の明文化

側室発言、AERAインタビューとの矛盾、印刷物の責任表示問題など、一連の事案を総括する。そして、今後同様の事案が発生した場合の対応手順を事前に明文化し、公開することで、組織としての学習能力と改善意欲を示すべきである。

まとめ:公開情報との整合性なくして信頼回復なし

篠原常一郎氏の関与は、AERAでの本人の証言、制度設計への参画、発言撤回への介入、印刷物の責任表示という、複数の証拠によって裏付けられている。特にAERAインタビューでの「現在も助言している」という発言は、「無関係」という説明を根底から覆す決定的な証言である。

参政党が次の成長段階へ進むためには、公開されている情報と整合性のある説明を行い、それを日付、文書、正式な手続きという検証可能な証拠によって裏付ける必要がある。

新規支持者を裏切らない「透明な組織統治」こそが、繰り返される炎上体質から脱却し、党勢拡大の限界を突破する唯一の方法である。AERAのような主要メディアでの証言と矛盾する説明を続ける限り、「嘘つき」というレッテルは強化され続けるだろう。参政党が掲げた理想を実現するためにも、今こそ公開情報との整合性を重視した、誠実な組織運営が求められている。

コメント